« La tradition est une admirable magicienne pour arranger les choses poétiquement. On s’échine pour lui ôter cette poésie et l’on parvient à faire quelque chose d’ennuyeux. […] je ne conterai jamais si bien les aventures de mon héros [don Juan de Maraña] que les majos et les majas de Séville », écrit Mérimée . L’auteur de La Vénus d’Ille a un sens aigu des mythes et des légendes ; il se passionne pour la recherche de leur origine et affirme l’existence d’un « fonds commun des traditions » dans lequel les races humaines auraient largement puisé. C’est à partir de ce noyau originaire que s’expliquerait, selon lui, l’existence de similitudes étranges entre des légendes d’horizons différents : « il n’est pas impossible que des races séparées les unes des autres, ayant, s’il faut ainsi parler, complètement rompu le fil des souvenirs d’une commune origine, trouvent les mêmes explications, ou, pour mieux dire, s’expriment de la même manière au sujet des grands mystères qui ont précédé leur isolement . » Bien des personnages mythiques ou historiques apparaissent dans l’œuvre de Mérimée (Isis, Eurydice, Electre, Pygmalion, Lucrèce …) mais peu d’entre eux prennent un statut emblématique. César, Vénus, don Quichotte et don Juan sont de ceux-là. Grandes figures représentatives de l’univers de Mérimée, ce sont des incarnations de la force, de l’héroïsme, de la beauté, de valeurs qui fascinent l’écrivain, tout en étant porteurs de situations infiniment complexes devant lesquelles la parole révèle ses défaillances.

Bohémienne

Carmen et Esmeralda, deux figures emblématiques de la bohémienne dans la littérature française [parce que Mignon, de Goethe, date de bien avant] du XIXe siècle. L’une et l’autre allient l’attrait de l’exotisme, le pouvoir de la magicienne, la force de la séduction. Mais, à la différence de Hugo, qui semble vouloir effacer cette étrangeté en faisant d’Esméralda une enfant enlevée, Mérimée crée avec Carmen le mythe de la bohémienne, amoureuse mais soumise absolument à l’intérêt de la tribu et prisant par-dessus tout la liberté de la vie nomade. De Mila dans Chronique du règne de Charles IX à la jeune fille dans Djoûmane, Carmen a de nombreuses sœurs dans l’œuvre de Mérimée. Aucune ne possède cependant autant de relief qu’elle. Aussi inspira-t-elle l’opéra de Bizet, qui fait oublier parfois l’originale. La rencontre de la bohémienne correspond à une plongée dans l’inconnu, en raison de l’attitude de Carmen, d’abord (tous ses actes sortent de l’ordinaire : elle chante, danse, lit les lignes de la main, sait guérir les blessures, se livre à la contrebande et au vol), et, plus profondément, en raison de l’incertitude de son origine qui fait d’elle, partout, une étrangère . On peut voir en Carmen une figure de la transgression, non seulement parce que sa beauté échappe aux codes, mais parce que sa nature insituable et mêlée ébranle les frontières entre humanité et animalité et rend caduques les lois sociales. Carmen incarne en priorité deux valeurs : elle est d’abord une grande figure de femme fatale et un symbole de liberté. L’amour, ambigu, dévastateur, qu’elle porte à don José se laisse comparer à celui d’Iseult, mieux, à celui de Manon Lescaut. La fleur de cassie qu’elle jette au front de don José remplace la flèche ou le philtre de l’amour ; elle s’attache son amant de manière définitive. Mais au-dessus de l’amour, Carmen place la liberté propre aux siens, qu’elle défend coûte que coûte : « Pour les gens de sa race, écrit le narrateur, la liberté est tout, et ils mettraient le feu à une ville pour s’épargner un jour de prison » . Elle croit au destin (confondu plus ou moins avec Mère nature) : tout est écrit d’avance, on ne peut lutter ni contre l’amour, ni contre la mort.

César

En 1844, dans une lettre à Charles de Rémusat, Mérimée reconnaît avoir trop aimé les Romains, « César en particulier », et, au sujet de ce dernier, avoir souvent versé dans la « partialité » . On décèle les indices de cette passion dans l’œuvre littéraire : dès la première des Lettres d’Espagne (1831), Mérimée exprime son admiration pour César ; quatre ans plus tard, dans La Vénus d’Ille, il compare la partie de jeu de paume à la bataille de Dyrrachium, Carmen s’ouvre par un commentaire de la bataille de Munda, et ainsi de suite, toute l’œuvre est parsemée d’allusions à César. Cette présence de César dans l’œuvre littéraire accompagne des recherches historiques. Dès 1838, comme l’atteste une lettre à F. de Saulcy, Mérimée projette d’écrire une vie de César ; la même année, dans une lettre à Requien , il présente celui-ci comme une personnalité historique que l’on n’a pas encore jugée. En 1841 et 1844, il publie l’Essai sur la guerre sociale et Conjuration de Catilina, les préliminaires de la vie de César, mais il n’écrira pas celle-ci. Pourtant, son héros ne cessera de le préoccuper, de hanter tous ses écrits. Pour comprendre ce que César représente pour Mérimée, il faut lire Conjuration de Catilina et son compte rendu du livre de Charles Merivale, Les Romains sous l’Empire, paru en 1850 : il admire en lui et le politicien et l’homme, il vante ses qualités de stratège, son génie politique, son énergie et sa force de volonté hors du commun, sa capacité d’accomplir la tâche qu’il s’est imposée sans dévier de sa route ; il tempère l’image de César guerrier, en soulignant son peu de goût pour la cruauté, sa culture, sa délicatesse même, son amour pour Cléopâtre, son caractère constitué d’une curieuse alliance de qualités viriles et féminines.

Diable

Dans l’œuvre de Mérimée, le diable est omniprésent. Attention, pourtant ! « Tu as rencontré le diable, oui, le diable », avertit Carmen don José, et, aussitôt, elle ajoute : « il n’est pas toujours noir, et il ne t’a pas tordu le cou » . Le diable peut prendre, en effet, indifféremment l’apparence de la jeune fille dans son couvent, celle de la bohémienne tentatrice, de la sorcière devant ses juges ou de l’ami dépravé, mauvais ou conseiller. Méfiance… Ce poids très important accordé au diable peut surprendre chez Mérimée, qui affichait son agnosticisme. Sainte-Beuve, en effet, nota dans ses Cahiers : « On a beau faire, on ne peut se purger de tout son christianisme. Mérimée ne croit pas que Dieu existe, mais il n'est pas bien sûr que le diable n'existe pas » . La prédominance du diable dans l’œuvre de Mérimée exprime l’angoisse de celui qui voulait tout connaître, et qui se heurtait constamment à l’inconnaissable. Le plus souvent, le diable est présenté d’une manière ambiguë dans l’œuvre de Mérimée : la sorcière d’Une femme est un diable et Carvajal sont des pâles imitations folkloriques du diable, des parodies absurdes, tandis que don Garcia et Carmen, des séducteurs qui traquent leur proie sans desserrer jamais les liens dont ils l’enveloppent, sont dotés d’une inquiétante puissance maléfique. Le diable est aux aguets, il prend au mot ceux qui font appel à lui ou qui prononcent son nom (le père de don Garcia dans Les Âmes du Purgatoire, Alphonse dans La Vénus d’Ille). Il se présente aussi comme un double envahissant, dont on ne se débarrasse pas aisément : Saint-Clair, don José l’apprennent à leurs dépens. Diable est alors l’autre nom de cette force qui pousse l’homme à agir dans un sens qu’il sait funeste. Il est aussi l’emblème d’un petit groupe d’individus qui refuse de rentrer dans le moule façonné par la société.

Don Juan

Mérimée apporte sa pierre à la construction du mythe de don Juan. Avec Les Âmes du Purgatoire, il fait entrer dans la littérature un modèle inusité, celui de don Miguel de Mañara, qui mena dans sa jeunesse une vie dissolue, passa de femme en femme, d’orgies en duels, avant de se marier puis d’entrer dans les ordres pour se consacrer aux pauvres. Mérimée avait entendu parler de la vie de ce personnage à l’hôpital de la Caridad de Séville, en juillet 1830. Alexandre Dumas père, Anna de Noailles et Apollinaire feront après lui le même choix . Pour créer son don Juan, Mérimée (qui a changé les noms de Miguel en Juan et de Mañara en Maraña) adopte un principe simple :

Faute de meilleure méthode, je me suis appliqué à ne conter de don Juan de Maraña, mon héros, que les aventures qui n’appartinssent pas par droit de prescription à don Juan Tenorio, si connu parmi nous par les chefs-d’œuvre de Molière et de Mozart .

Sans doute a-t-on parfois l’impression d’avoir affaire à un sosie du personnage de Molière : comme lui, don Juan de Maraña multiplie les conquêtes amoureuses et s’amuse à dresser la liste de toutes les femmes qu’il a séduites et de tous les maris trompés. Mais il a perdu en grandeur, comme l’atteste son dédoublement en don Juan et don Garcia: le second hérite des traits les plus noirs (il est athée, débauché, affilié au Diable), le premier agit par crainte du Diable et de la Mort. Il apparaît très humanisé, presque timide. Il n’y a en lui aucune soif d’absolu, rien qui permette de l’apparenter à Lucifer ou à Faust, comme c’est le cas, par exemple, du don Juan de Byron. Dans le reste de l’œuvre de Mérimée, la figure de don Juan est encore plus falote. Darcy, Saint-Clair et Max de Saligny sont de pâles imitations du don Juan romantique. Pourtant, le don Juan libertin n’a pas disparu, mais il a changé de sexe. On peut lire en effet dans Le Vase étrusque ce propos, plein de sens lorsqu’on l’applique à Carmen, Colomba, ou Catalina : « vous autres hommes, vous voulez tous passer pour des don Juan. Vous vous imaginez que vous faites des dupes, tandis que souvent vous ne trouvez que des doña Juana, encore plus rouées que vous . »

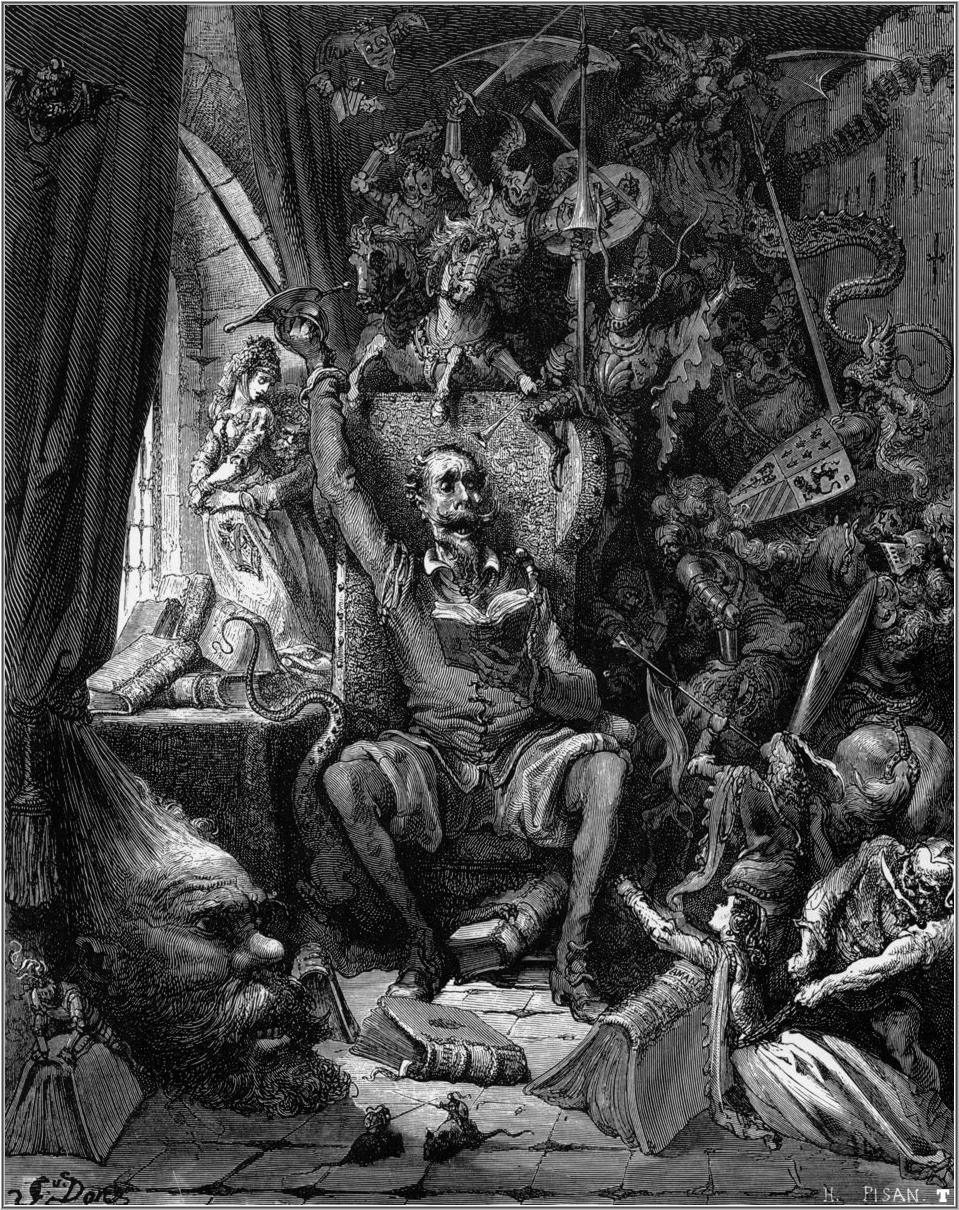

Don Quichotte

Mérimée écrit, en 1826 et en 1867, deux études sur Cervantès, publiées comme préfaces à Don Quichotte. Le chevalier à la triste figure est à l’arrière-plan de la création des personnages de Darcy (La Double Méprise) et de Saqueville (Le Double Héritage, dont le premier titre était, significativement, Don Quichotte). A la différence de ses contemporains (Hugo, Chasles, Gautier) qui ont tendance à se servir de don Quichotte en le pliant à leurs conceptions de l’idéal romantique et du grotesque, Mérimée reste au plus près du texte de Cervantès. Il ne sépare pas le personnage éponyme du pays dans lequel il est né : il voit en lui, comme dans son auteur, un représentant fidèle de l’âme espagnole. Un tel héros ne pouvait naître qu’en Espagne, où la population était nourrie de romans chevaleresques et de légendes, et c’est encore en Espagne que l’on peut comprendre toute sa poésie. Dans Colomba, le bandit Castriconi fait l’éloge de la vie errante dans le maquis corse : « Quelle plus belle vie que celle de chevalier errant, quand on est mieux armé et plus sensé que don Quichotte ? » Mérimée raconte dans son œuvre de fiction l’impossible transplantation de don Quichotte à Paris. Darcy a secouru une femme menacée de noyade, en se livrant à une bataille qui rappelle celle que le héros de Cervantès mena contre les moulins à vent, mais cela s’est passé en Turquie ; Saqueville a gardé intacte pendant treize ans l’image idéalisée de sa Dulcinée, mais il était à Alger. Le retour à la capitale se révèle pour eux catastrophique : Saqueville, repoussé par sa bien-aimée devenue une vieille dévote coquette, retourne vivre en Algérie au milieu des militaires, Darcy abandonne son idéal et finit par un beau mariage. A Paris, don Quichotte est devenu un héros de vaudeville ; son nom est tout un programme : Châteaufort, qui s’écoute parler et se propose de combattre un géant à moustaches. Mais cela se passe … dans une loge de théâtre !

Vampires

Après Goethe, Polidori/Byron, Nodier, Fauriel, Mérimée s’intéresse à son tour aux thèmes du vampire et du mauvais œil. Une bonne partie des ballades de La Guzla est consacrée à ces superstitions (« Le Vampire », « La Belle Sophie », « Constantin Yacoubovich », « Maxime et Zoé », entre autres), et, sous des formes biaisées et renouvelées, elles sont évoquées souvent dans les nouvelles aussi (Colomba, La Vénus d’Ille et Lokis). Mérimée, qui a lu Dom Calmet, Porta et Fortis, affiche volontiers ses sources. Dans La Guzla, il expose d’abord un savoir théorique, rapporte des anecdotes censées illustrer ce savoir, et fait suivre cet exposé de plusieurs ballades, présentations brutales d’actions de vampires et de mauvais œil. Ce double traitement produit un effet déconcertant : d’un côté, on a sous les yeux comme une « fiche technique », authentifiée par le narrateur ; de l’autre côté, on plonge dans l’inconnu où tout repère doit être abandonné. Pour Mérimée, ces superstitions procèdent tout naturellement de l’imagination des peuples primitifs, en particulier des peuples des Balkans. Elles produisent, dans des ballades illyriques, de la « couleur locale ». Lorsqu’il lit qu’il faut cracher au visage d’un enfant pour le protéger d’une malédiction, le lecteur est dépaysé, mieux, désorienté … Mais le vampire et le mauvais œil sont aussi porteurs de sentiments positifs. Ni l’un ni l’autre ne sont fondamentalement méchants chez Mérimée : les vampires agissent souvent par amour ou pour protéger ceux qui leur sont chers (« La Belle Sophie »), et le mauvais œil, tout en donnant la mort, voit la vérité par-delà les apparences (Colomba). Ni l’un ni l’autre ne sont libres, ils subissent comme une fatalité la malédiction qui les sépare du reste du monde et à laquelle ils ne peuvent se soustraire.

Vénus

« La Vénus d’Ille n’a jamais existé », répond Mérimée à Eloi Johanneau qui l’interroge sur l’origine de sa Vénus . Esthétiquement, elle tourne le dos aux critères de beauté habituelle. L’identification première – « C’était bien une Vénus, et d’une merveilleuse beauté » – est aussitôt suivie d’une précision : la statue frappe par « l’exquise vérité » de ses formes qui semblent « moulées sur nature » . Une seule fois, Mérimée a admiré dans une statue cette imitation de la nature poussée jusque dans ses moindres détails : c’était dans « la Vénus de Vienne » en 1834. Mais la fascination qu’exerce la Vénus d’Ille – qui oblige celui qui la regarde à baisser les yeux – ne doit rien à celle de Vienne : elle tient à son expression féroce et ironique. Certes, avant Mérimée, il y eut d’autres auteurs pour raconter l’histoire d’une statue de Vénus qui s’anime et vient rechercher l’imprudent fiancé dont elle a reçu la bague (voir par exemple le récit de Guillaume de Malmesbury, De Gestibus regum anglorum au XIIe siècle et celui d’Hermann Corner repris par Villemain dans Histoire de Grégoire VII en 1834), mais le récit de Mérimée a une force qui lui est propre. L’auteur arrache la déesse au contexte romain, pour l’ancrer dans le Sud-Ouest de la France – Ille désignant Ille-sur-la-Têt, village du Roussillon qu’il avait visité en novembre 1834. En même temps, il se plaît à disperser à l’arrière-plan du récit des éléments empruntés à la mythologie gréco-romaine (le mariage du héros a lieu un vendredi, jour de Vénus ; Jean Coll, qui déterre la statue, devient boiteux comme Vulcain, etc.). De manière plus générale, le jeu de convergence de différents points de vue, populaire, savant, littéraire, suggère que cette statue qui s’anime pourrait être l’habitacle d’une véritable déesse, d’une puissance surnaturelle et maléfique qui exige que celui qu’elle aime lui soit sacrifié. Les vers de Racine, « C’est Vénus tout entière à sa proie attachée », bien que prononcés avec ironie, gardent la force de la tragédie . Mérimée renoue avec les anciens cultes, laissant deviner que les anciens dieux ne sont pas définitivement morts.